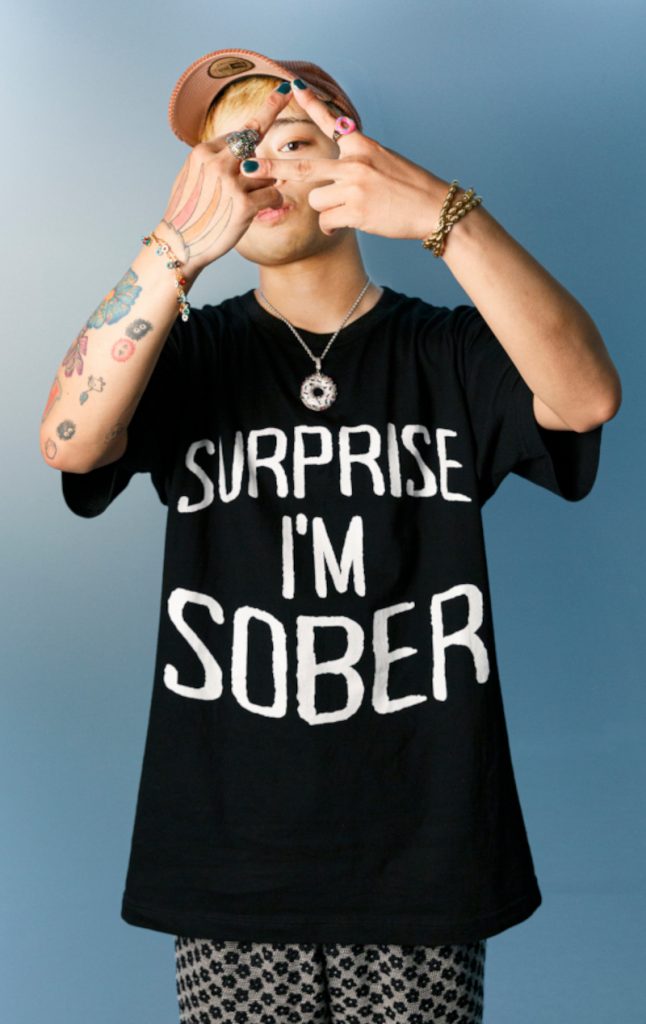

大田ステファニー勧人インタビュー、唯一無二のバイブス文学はいかにして生まれたのか

©中野義樹

『みどりいせき』で「すばる文学賞」を受賞した大田ステファニー勧人にインタビューを実施。その文体に驚かない選考委員はいなかったという本作は、新たな読書体験を約束すること間違いなし。唯一無二のバイブス文学はいかにして生まれたのか!?

消費されるではなく「奪う」

――『みどりいせき』は著作の内容はもちろん、バイブスに満ちた受賞スピーチもセンセーショナルでした。大田ステファニー歓人という作家が、どんな人物なのかいろいろと聞かせていただければと思うのですが、なんとお呼びするのがいいでしょう?

大田ステファニー勧人 大田でもステファニーでも歓人(かんと)でも大丈夫です。友だちからは、歓人って呼ばれることが多いですね。

――では、歓人さんと呼ばせてください。歓人さんは、東京の出身なんですよね?

大田ステファニー勧人 三鷹と吉祥寺の中間くらいのところで育ちました。思い返すと、楽しい思い出だけじゃなくて、なんかめっちゃストレスもあった小学校時代だったと思います。中学生になると多感……っていうか、今までなかった感情が芽生え始める。大人だったり他人だったり、不満みたいものがより強く感じるようになって。そういうマイナスの感情のはけ口が見つけられなくて、フラストレーションが溜まっていくっていうか。

――そういう中で音楽や映画が好きに?

大田ステファニー勧人 フラストレーションのアウトプットが分からない。逃避みたいな感じで、いろんな音楽や映画に触れる。インプットすることで、なんか落ち着けたのかなって。『グラセフ』(グランド・セフト・オート)ってゲームが好きだったんですよね。ゲームの中から流れるカーステレオの曲が、めっちゃ音楽との出会いの場でした。放送局を変えると、いろんなジャンルの音楽が聴けて。ヒップホップと出会ったのも『グラセフ』があったからですね。音楽が一つのストレス発散になったんで、幼馴染とバンドを組んだんですけど、簡単な曲しか弾けないから最初はパンク系の曲を弾いたり、作ったり。

―― 音楽で食べていけたらみたいな思いはあったのですか?

大田ステファニー勧人 バンドやることしか考えてなかったんで、飯が食えたらいいなとかは考えてなかったです。自分が自分で満足できるかっこいい音楽、グッとくるものを演奏できたら満たされるというか。これでもし売れたら最高だな、くらい(笑)。ライブもしてましたけど、金かかるじゃないですか? だからバイトもめっちゃしてたっす。でも、同時に楽しさも感じるようになって。楽しむので精一杯だから、表現がどうとか、鬱屈がどうとか、ぶっ飛んじゃう。曲で爆発できればスッキリするし、時間だけはめっちゃあるから友だちと遊んで、ほぐしてもらって。そのせいか、高校も割と行かなくなっちゃいました。

――『みどりいせき』の主人公・高校生の「僕」(桃瀬翠)も不登校気味です。自身の体験が重なっているところも?

大田ステファニー勧人 あると思います。単純に一人の人間が1 から100まで書くから作者の成分みたいなものが出ちゃう。それって小説に限らず、曲も映画も作る権限を一番持ってる人の個性が結構出ると思うんです。

――音楽にのめり込んでいたにもかかわらず、映像系の大学に進学します。なぜ音楽に一区切りを?

大田ステファニー勧人 自分はベースをやっていたんですけど、のめり込んでいけばいくほど、こだわりも強くなっていく。物理的なシャウトって意味じゃなくて、叫びが聞き取れるブラックミュージックが好きで、そういう音楽を求めるようになっていて。バンドって一人でやるわけじゃないから、メンバーにそうした思いを伝えるんですけど、どんどん独善的になっていく自分がいました。いいものを作りたいって気持ちは一緒なのに、なんでこんなに傷つけちゃうんだろうみたいな。

――音楽性でぶつかっちゃうと。

大田ステファニー勧人 こっちが一方的に体当たりしているだけなんですよね(笑)。幼馴染だったから距離も近いじゃないですか。言葉も気を遣えなくなるほど、どんどん乱暴になっちゃって。人とバンドをやるのは無理だなって気が付いた。それに、こっちは重い気持ちを持って曲を作るけど、聴く人はその感情が喚起されるでもなく、ライトに消費する人もいる。聴いている人はそんなこと関係ないし、実際、自分もそうやって聴いているし。でも、人を傷つけてまで作った曲を、ライトに聴き流されるのはちょっと嫌だなって思ったんですよね。結局、映画もチームで作るから、自分には向いていないと気が付くんですけど。

――なるほど。しかし、大学で出会う講師の一人、作家の関川夏央さんとの邂逅が、大きな影響をもたらします。

大田ステファニー勧人 大学の終わりの方で関川さんのゼミに入ったんですけど、「自分の死亡記事を書いてみて」とかいろんなお題を出されて。文章なんて書けないから、ノリでブログみたいな感じで提出する。でも、関川さんはちょっと違う水準で面白がって、ほめてくれる。関川さんの授業のときに書く熱量と、他の授業のときに書く熱量が明らかに自分でも違うのが分かる。シナリオの講師とかに、「こんな書き方はダメだ」って言われて、思い通り書かせてもらえない中で、関川さんは自由だった。文章って自由なんだって思ったんですよね。文章を書くおもしろさを教えてもらいました……けど、そのときは作家になりたいなんて思っていない。さすがに恐れ多い。

――この時代、麦茶のペットボトルにウィスキーを入れて通学し、授業中も飲んでいたんですよね? どうしてお酒を?

大田ステファニー勧人 今は違いますけど、このときはお酒にハマっちゃって。しらふでいるのがきつかった。今も電車がめっちゃ苦手なんですけど、カバンがぶつかってパーソナルスペースが保てなかったり、ジロジロこっちを見ている人とか、意味わかんなくて。まぁ、こっちが見てるからなんだけど。でも、お酒を飲んでると全然気になんない。大学行くために飲んでました。現代の二宮金次郎というか(笑)。

――二宮は、「疲れを癒すために飲むもの」とは言ってましたが、そんなパンクな飲み方はしていないです(笑)

大田ステファニー勧人 飲んじゃえば、自分もバカの一員になれる。悪い飲み方をしているなって、自分でも分かってる。自分が酒を飲んでることで、傷ついた人もいたし。でも、しらふでいるのがダルくて。

――たしかに、まともだといろいろなものが見えすぎることがあります。本作は、〝人を見下す〞という感覚も描かれています。

大田ステファニー勧人 人生のテーマかもしれないです。人のことを見下さないように生きていくことが。中高のときはマジで心が思うままに見下して、許せない奴は声かけて(苦笑)。大学に入ると、みんな映像や本に詳しいから、こっちも感化されて貪欲になれたけど、社会に出るとそうじゃない。見下しちゃった自分にショックを受ける自分もいて。「こいつバカだな」みたいに思うんですけど、それで相手に対する認識が止まっちゃうことでもある。もしかしたらもっと良い人かもしれないのに、たまたま見た一面で決めつけると、浅い付き合いしかできなくなる。勝手に見下して、出会うはずだった何かを失ってんじゃないかなって気持ちがあるんですよね。もし、あそこで怒ってなかったら、帰ってなかったら、もっとその先があったかもしれないのに、とか。全員に対してそう思うわけじゃないけど、人と接してる中で、なんか気になっちゃう自分がいる。

――そういう葛藤がある中で、大学卒業後は映像編集や舞台照明の仕事を経て、営業職に。そして、小説の世界へとたどり着きます。

大田ステファニー勧人 一人で完結できて自由だったこと。あと、文章って読み流せない。音楽や映像と比べて、ライトに消費されたり、“ながら”で流されることがない。読まないと進まない。仮に、 消費されたとしても、「こっちもアンタの時間をもらっといたから」って思えるっていうか。

―― 奪う側に回れるコンテンツ……めちゃくちゃいいですね、その考え方。

大田ステファニー勧人 そう都合よく捉え直しているだけなんすけどね(笑)。あるとき、本を読んでいたんですけど、全然面白くなくて。「いつか面白くなるぞ、いつか面白くなるぞ」と思って読み進めていたけど、結局、面白くならないまま終わっちゃった。そのときに、自分自身、めっちゃ時間を奪われた感覚を抱いたんですよ。自分が作る側になったとき、やっぱり消費されることもあるだろうし、それに対して傷つきそうで怖いっていう思いもある。小説で消費されたらショックじゃないですか。だから、捉え方を変えようって。自分をごまかすためにも、こっちはこっちで時間もらったからって思えばいい。あんまり深く考えると、闇が深くなるだけだし。

――いやいや、出版関係者は肝に銘じた方がいいパンチラインだと思います。でも、その捉え直しが揺らいだりする不安はないのですか?

大田ステファニー勧人 自分が書くときのスタンスは、自分が満足するもの、読みたいものを書こうっていうスタンス。書き終わったら、もう自分の読みたいものができあがるわけじゃないですか。そこでめっちゃ満足なんです。人がどう反応するかっていうより、もう自分の目標を達成した、その満足感でお腹いっぱい。書き終わっちゃえば、読まれないかもしれないみたいな不安は結構どうでもよくなるんですよね。夢中っていうか必死。自分を感動させるものをちゃんと作ろうっていうか、自分の中でそれが達成できたら、人が感動しなくても、自分感動したしって思える。

大田ステファニー勧人プロフィール

1995年東京都生まれ。日本映画大卒業。2023年、『みどりいせき』で第47回すばる文学賞受賞。ラップを交えた受賞スピーチが話題を呼ぶなど、新人作家として異例の注目を集める。大田ステファニー歓人はペンネーム。